| |

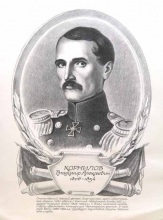

![Григорий Александрович Потёмкин [13(24).9.1739, село Чижово Духовщинского уезда, ныне Смоленская область, — 5(16).10.1791, район г. Яссы], русский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал (1784). Родился в семье офицера. В 1756 году поступил в гимназию Московского университета, откуда был исключен (1760). Записанный в гвардию ещё в 1755 году, Потёмкин за участие в дворцовом перевороте 1762 года, возведшем на престол Екатерину II, получил чин подпоручика гвардии. В 1767 году участвовал в работе Уложенной комиссии. За отличие в русско-турецкой войне 1768—1774 годов получил чин генерала. После сближения с Екатериной II (1770) Потёмкин был назначен вице-президентом Военной коллегии, возведён в графское достоинство, назначен генерал-адъютантом (1774) и определён шефом иррегулярных войск. Личное расположение Екатерины II, высокое положение при дворе и в государственном аппарате сделали Потёмкина самым могущественным человеком в стране. Проявив себя талантливым администратором, Потёмкин стал ближайшим помощником Екатерины II в проведении политики укрепления абсолютистского государства. В 1774 году организовывал карательные мероприятия против Е. И. Пугачева. В 1775 году по инициативе Потёмкина была ликвидирована Запорожская Сечь как возможный очаг нового массового выступления. В 1776 году генерал-губернатор Новороссийской, Азовской и Астраханской губернии. В 1776 году Потёмкин получил от Иосифа II титул князя «Священной Римской империи». В 1783 году реализовал свой проект присоединения Крыма к России, получив за это титул светлейшего князя Таврического. Способствовал освоению Северного Причерноморья и строительству в этом крае Херсона, Николаева, Севастополя и Екатеринослава. Под руководством Потёмкина осуществлялось строительство на Чёрном море военных и торговых флотов. В 1784 году назначен президентом Военной коллегии. Во время русско-турецкой войны 1787—1791 годов командовал армией, но, не обладая полководческим дарованием, лишь сковывал действия Суворова. Проводимые мирные переговоры с Турцией в Яссах были прерваны тяжёлой болезнью и смертью Потёмкина.

Делая быструю и блистательную карьеру, Потёмкин стремился не только к удовлетворению своего тщеславия и к обогащению (был один из самых богатых сановников страны), но и к укреплению международных позиций России, к развитию её экономики.

Р. В. Овчинников. Большая советская энциклопедия. Потёмкин Григорий Александрович](i/GalleryMuseum/coeval/thumb/Potemkin__1.jpg) | | Потёмкин Григорий Александрович | |  | | Корнилов Владимир Алексеевич | |

|

|

|

|

Вас присветствует НПГ:

Куратор проекта «Золотые страницы истории России» Александр Осипов, |

|

|

| Ольга Княгиня |  |

|

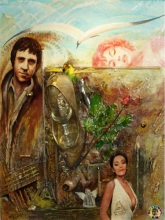

Автор Мочалова Ольга Борисовна

«Княгиня Ольга. Эстетика аксиологичности»

Работа находится в Музее портрета "Национальная портретная галерея", Москва. Княгиня Ольга… Жена князя Игоря, мудрая, мстительная, жесткая, первая, равноапостольная святая… - вот примерный набор познаний обычного человека об этой давным-давно жившей женщине. Аксиологичность – ориентированность на нравственные духовные ценности – как объективна, так и субъективна. Убивать – плохо? А если это месть за любимого мужа – тогда хорошо? А если всего 18 лет, маленький сын и вокруг куча других жен с детьми и прочих претендентов на власть и абсолютная ясность, что с тобой церемониться не будут, и если не ты, то… А ведь были нежность, любовь, счастье – всё, нет ничего: одна борьба, мозги, расчет и внутренний червяк – это, действительно то, что ожидалось от жизни? Нравственные духовные ценности выбираются по обстоятельствам. Любые события можно подать «красиво» и «не красиво». «Красиво» поданные не всегда однозначные события эстетичны, притягательны, заранее оправданы. Это для общества. А для конкретного участника, как он с этим живет? Христианство – политический ход, попытка искупить неискупаемое или очередной «свой крест» на шее, ведь гладко и мягко язычество в христианство не перетекло… Кто она и как она на самом деле? Не как уникальный представитель рода человеческого, просто как женщина? В портрете я пыталась написать «психологию личности». Такую, какую я могла представить у нее (старалась немного побыть в ее внутреннем мире, хотя каждый тянет одеяло на себя), попутно подкрепляя свои мысли разнообразными символами: корона – терновый венец, меч и вериги – крест, изумруд – мудрость, увядший цветок – растоптанное прошлое, ну и тд. Я, естественно, могу ошибаться, и это просто мое личное восприятие княгини Ольги, с которым можно соглашаться, и нет. Одно я знаю точно, что эстетика аксиологичности и ее проблемы актуальны сейчас и будут актуальны впредь. Так может в этом и заключается связь поколений – глядя на прошлое, видеть настоящее?

|

|

|

|

|

|

|

|

|  |

| |

| | герасимов дмитрий никитич | |

|

|

|